Eine Überhöhung des Alltäglichen?

News |

Von den abertausenden Opern, die seit der Entstehung der Gattung geschaffen wurden, konnte sich bekanntlich nur ein verschwindend kleiner Teil dauerhaft oder wenigstens für längere Zeit in den Spielplänen halten. Fin de partie, György Kurtágs 2018 uraufgeführter, exquisiter Musiktheatererstling, hat das Zeug dazu, Teil dieses klassischen Repertoires zu werden: Die hohe Zahl an Bühnen, die das Werk seither zu Gehör gebracht hat, die stets verlässliche Zustimmung seitens des Publikums und nicht zuletzt die umjubelte Erstaufführungsproduktion an der Wiener Staatsoper vor einem Jahr unterstreichen diesen Befund.

Kurtág gelang es jedenfalls, Samuel Becketts gleichnamige Schauspielvorlage, eines der Paradebeispiele des Absurden Theaters, perfekt in Musik zu fassen: Auf ideale Weise wird hier Rätselhaftigkeit, bewusst Unkonkretes, sich einer inhaltlichen Deutung Verschließendes und schwarzer Humor zum Erklingen gebracht und intensiv erlebbar gemacht.

Zur Einstimmung auf die Aufführungsserie im September und Oktober bringen wir Szenenfotos von wichtigen Momenten der »Handlung«. Georg Nigl, der auch diesmal den Diener Clov geben wird, hat die jeweiligen Situationen von seiner Warte aus und ganz dem Gedanken des Absurden Theaters verpflichtet kommentiert.

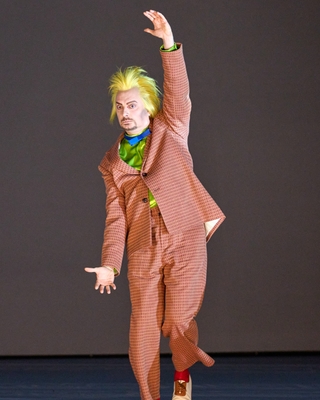

»Es geht los! Mich erinnert diese erste Szene des Abends vor dem noch geschlossenen, aber bereits beleuchteten Vorhang immer ein wenig an den Tierbändiger im Prolog von Alban Bergs Lulu oder an einen Conferencier im Kasperltheater oder an Tonio in Pagliacci: Durch die Mittlerfunktion einer Bühnenfigur gerät das Publikum in den magischen Sog des Geschehens.

Zugleich wird mir klar – und das bewirkt den für eine Vorstellung notwendigen Adrenalinkick –, wenn die Sängerin vor den Vorhang tritt, gibt es auch für mich hinter dem Vorhang kein Entrinnen mehr: Es geht los!«

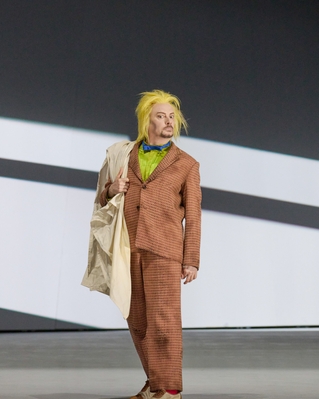

»Das, was das Publikum nach dem Öffnen des Vorhangs erblickt, erscheint mir wie eine absurde Versuchsanordnung. Wobei ich jetzt beim Betrachten des Bildes, und damit in die Rolle der Zuschauerinnen und Zuschauer versetzt, natürlich einen gänzlich neuen und anderen Eindruck bekomme als im Moment der Aufführung, in dem ich, einer Maus vergleichbar, rechts wie aus einer Öffnung zu kommen scheine.

Das Publikum jedenfalls blickt in eine Art riesige Schuhschachtel: Zwei abgedeckte Mülltonnen, die vielleicht an die Oberfläche eines Bootes oder an Bestandteile einer Klimaanlage auf dem Dach eines modernen Hochhauses erinnern, dominieren im Vordergrund die Szene; die einzige funktionierende Verbindung zur Außenwelt ist rechterhand auszunehmen, ausschließlich von jenem der vier Akteure benutzt, der sich bewegen kann: Von mir alias Clov. Bemerkenswert, wie eng sich Herbert Fritsch in seiner Doppelfunktion als Regisseur und Bühnenbildner optisch letztlich an die Regieanweisungen der Vorlage gehalten hat.«

»Der falsche Meter! Ich bin im wirklichen Leben mit meiner Familie gerade erst umgezogen und weiß daher, wie oft man das verlegte Maßband sucht. Clov scheint es, beim Versuch, das Fenster zu vermessen, offenbar nicht anders zu gehen. Aber seine Fähigkeit, die richtigen Maße zu schätzen, dürften enden wollend sein. Oder ist es ganz anders? Überlegt Clov womöglich, ob das Fensterkreuz hoch genug ist, um sich daran zu erhängen? Auch kein Ausweg – er wird es nicht tun.«

»Gefahr! Es handelt sich um eine meiner Lieblingsszenen, die es aber in sich hat: Die Leiter ist wirklich sehr schwer und ich muss aufpassen, dass ich Hamm nicht am Kopf treffe. Trotzdem spiele ich den Leiterauftritt Abend für Abend – stets mit kleinen Improvisationen – sehr gerne.«

»Die symbolhafte Leiter könnte im metaphorischen Sinne Friedrich Nietzsches verstanden werden. Und auf dieser Leiter steht der philosophierende Clown, der Narr, der letzten Endes die Wahrheit spricht. Andererseits: Diese Leiter überwindet letztlich gar nichts und bleibt, dem Verständnis des Absurden Theaters verpflichtet, sinnlos.

Ich persönlich habe in diesem Moment stets die Sorge, dass ich herunterfallen könnte. Ich fürchte nicht, mir physisch weh zu tun, sondern fühle die theatrale Verantwortung. Schließlich befinden wir uns erst am Anfang des Geschehens. Das Publikum und ich (Clov) stehen einander Auge in Auge gegenüber – wenn hier etwas unvorhergesehen aus dem Ruder geht, verlieren wir gleich zu Beginn die Verbindung zu den Zuschauerinnen und Zuschauern.«

»Ich habe die Leintücher abgenommen, und die Mülltonnen sind nun für alle in ihrer vollständigen Skurrilität erkennbar. Meine Assoziation: die Toga des ›Großen Cäsar‹.«

»Ein gutes Foto. Nicht zuletzt dieses Fensterkreuz, das wie ein religiöses Symbol über dem Paar zu schweben scheint und mir aufs Erste die Assoziation »Maria und Josef« eingibt. Obwohl die beiden gar nichts von Maria und Josef haben: Da sind zwei Eltern, die sich absolut nichts mehr zu sagen haben. Und was passiert?

Der Ehemann erzählt einen unendlich langen, schlechten Witz und er erzählt ihn so schlecht, dass die Ehefrau daran stirbt. Wie kommt man auf so eine Idee? Samuel Beckett muss eine sehr spezielle Familienaufstellung gehabt haben…«

»Es stinkt! Sie, Nell, stinkt so furchtbar, dass es Clov graust, näher hinzugehen.«

»Clov hat sich überwunden und ist so nahe gekommen, dass er Nells Puls fühlen kann. Das heißt: Er kann ihn nicht fühlen, da sie mittlerweile verstorben ist. Nell hat es also geschafft! Aber auch die Interpretin der Rolle hat mit diesem Augenblick als erste die aktuelle Vorstellung hinter sich gebracht.«

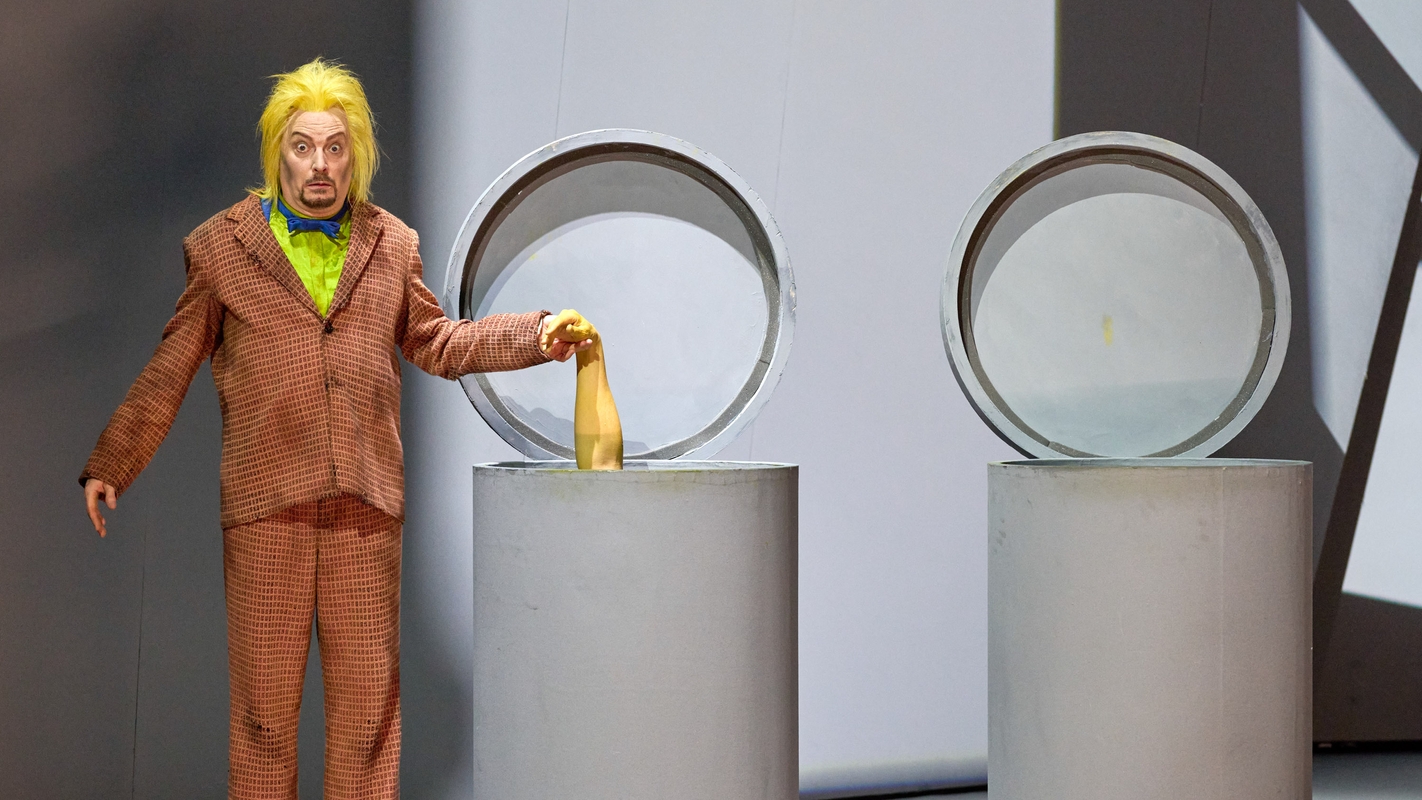

»Der schwarze Hund, den Clov hier in der Hand hält, hat in der Beckett’schen Schauspielvorlage als eine Art Fetisch eine wichtige Aufgabe. In der Vertonung György Kurtágs ist er im Wesentlichen herausgefallen.

Vorerst jedenfalls, denn der fast 100-jährige Komponist hat die Partitur ja als »versione non definitiva«, als »vorläufige Fassung« bezeichnet. Änderungen sind daher nicht auszuschließen…«

»Man belügt sich die ganze Zeit. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die von Clov behauptete Ratte tatsächlich existiert. Für einen bewegungsunfähigen Menschen wie Hamm, der sich gegen ein Angenagt-Werden nicht verteidigen könnte, bedeutet eine Ratte durchaus eine Bedrohung. Dem einzig mobilen Akteur, Clov, gäbe die bloße Existenz dieses Tieres einen ungeheuren Machtzuwachs über Hamm: Er könnte ihn nämlich im Fall des Falles beschützen – oder eben auch nicht...

Aber auch Clov würde in Wahrheit gerne fliehen, weil er ebenso wenig weiß, was »draußen« vor sich geht. Wir Menschen sind ja Fluchttiere. Und dieser Druck, nicht zu wissen, womit man es eventuell gleich zu tun haben könnte, erzeugt eine komplett dysfunktionale Situation. Es stellt sich die Frage, inwieweit nicht die gesamte menschliche Gemeinschaft dysfunktional ist und dieses Stück bzw. diese Oper bloß eine Art Überhöhung des für uns Alltäglichen darstellt? Gerade neulich ging ich auf der Straße zufällig hinter einer Frau, die gerade Nachrichten via Handy geschrieben hat.

Eigentlich war sie somit gar nicht wirklich anwesend. Die Menschheit befindet sich gerade in einem Transformationsprozess vom realen Miteinander zu einem virtuellen Miteinander per Bildschirm. Dadurch entsteht eine Distanz, die dazu beiträgt, dass niemand mehr authentisch-unmittelbar auf den anderen reagieren kann. In Fin de partie können die Handelnden ebenfalls nicht mehr sinnvoll auf das Gegenüber reagieren. Aber aus anderen Gründen: Hier ist die Auseinandersetzung mit dem Du, aber auch mit dem eigenen Ich zur Unerträglichkeit verkommen.«

»Clov wirkt hier wie ein legitimer Nachfahre von Buster Keaton, Stan Laurel & Oliver Hardy oder Charlie Chaplin. Nicht zuletzt die auffälligen Schuhe stellen für mich eine Reminiszenz an diese Größen der Filmgeschichte her. Und noch ein für mich wichtiger Gedanke dieser Szene: ›Das letzte Hemd hat keine Taschen‹!«

»Hier bin ich selbst nicht anwesend. Mein Kollege Philippe Sly muss Unmengen an Text, Unmengen an Musik alleine meistern. Größten Respekt für diese Leistung!«

»Diese Szene habe ich relativ lange missverstanden: Ich dachte zunächst, Clov würde darum beten, dass alles möglichst bald zu Ende geht. Aber es handelt sich eher um ein gemeinsames Beten der beiden – um nichts. Oder darum, doch etwas Gemeinsames in sich zu entdecken?«

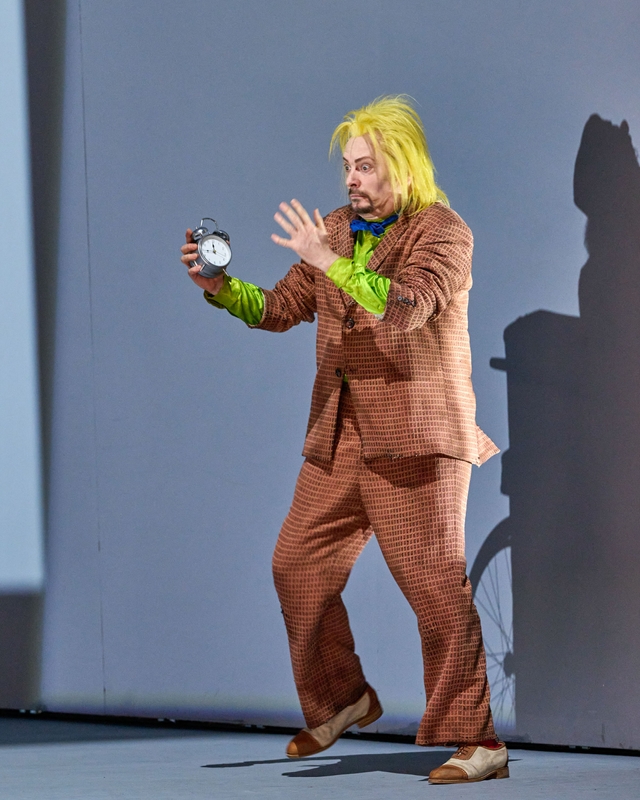

»Wie gesagt, wir sind Fluchttiere und die tickende Uhr treibt uns, dauerhaft Angst erzeugend, unentwegt wie eine Zeitbombe vor sich her. Mich erinnert dieses Bild aber auch daran, die Noten dieser schweren Partitur nicht zu spät zum Studium und Wiederholen hervorzuholen.«

»Eine sehr symbolträchtige und dadurch vieldeutige Szene! Der Haken dieser Vorhangstange erinnert mich zum Beispiel an Moby-Dick, die Uhr an Kapitän Hook in Peter Pan, die Stange selbst an das Ruder des Charon, aber auch an die tödliche Hellebarde eines Beefeaters vor dem Londoner Tower. Kurzum: Die bedrohlichen Schatten auf der Hinterwand enttarnen diesen Moment als unterschwellig extrem aggressiv, auch wenn er auf den ersten Blick sehr ruhig wirkt.«

»Sasha Waltz hat einmal zu mir gesagt: ›Spiel niemals nur eins!‹ Und das stimmt: Die Reinheit des einen Gedankens gibt es nicht und man sollte auch nicht zwanghaft versuchen, ihn herzustellen. Nicht auf der Bühne und auch sonst nicht. Diese Szene erzeugt zum Beispiel fast den Anschein von Nähe, Mitgefühl, Liebenswürdigkeit. Aber in Wahrheit brodelt es unter der Oberfläche. Es geht wohl kaum um Liebe. Eher um ein Umbringen-Wollen. Oder um Abhängigkeit. Oder um Bestimmen-Wollen, Quälen des anderen…«

»Ein Schlussstrich? Zwei Menschen waren gezwungen, mit demjenigen eng zusammenzuleben, den sie jeweils am wenigsten ausstehen konnten. Mittlerweile können die beiden aber auch nicht ohne einander. Die Trennung kommt somit zu spät. Clov will nun endlich gehen. Die Frage ist nur, wie weit er kommt.

Ich denke das bewusst nicht weiter. Das Stück ist einfach aus. Die Herausforderung für mich an dieser Stelle ist, die ganze Zeit den Blick auf irgend etwas zu fixieren, damit sich die Augen nicht bewegen und dadurch den Publikumsfokus von Hamm wegnehmen. (In so einer Szene würden die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich die kleinste Regung bemerken!) Diese Bewegungslosigkeit ist schon deshalb unangenehm, weil man im wahrsten Sinn des Wortes nah am Abgrund steht: direkt am Orchestergraben.«

Kurzinhalt

In einer lebensfeindlichen, fast unbewohnbaren Landschaft vegetieren vier Gestalten: Clov und Hamm, Nagg und Nell.

Hamm, im Rollstuhl, lässt sich von Clov bedienen. Hamms Eltern Nell und Nagg leben in (Müll-)Tonnen, seit sie bei einem Fahrradunfall ihre Beine verloren haben. Zwischen der kontinuierlichen Wiederkehr des Unveränderlichen und der Erinnerung an „früher“ bewegen sich diese vier, indem sie einander tyrannisieren und schmeicheln, beschwören und verfluchen, erzählen und unterbrechen.